丸新本家の醤油作りをご紹介!

| 国産丸大豆 | 国産小麦 | 醤油麹菌 | 長崎・五島灘産の塩 |

|

|

|

|

五代目がみずから全国を飛び回り、探してきた素材たちです。

もちろん合成保存料・着色料・遺伝子組み換え大豆は使用しておりません。

古式製法とは…?

通常、醤油の仕込みでは大豆は「蒸し」ます。

弊社では他とは違い、大豆を「ゆで」ます。

国産の大豆を大釜で約4時間、じっくりと煮込みます。

その際に出てくる白い泡(大豆のたんぱく質)は取り除き、

茹で汁は捨てずに取っておきます。

なぜかというと、茹で汁に大豆の旨味が出ているからです。

そして取っておいた茹で汁に五島灘の塩を混ぜ、醤油の仕込み水として使います。

こうする事により、より一層、できあがる醤油がおいしくなるからです。

この大豆を茹でて仕込む製法を、「古式製法」と呼びます。

世界最古の料理書「斉民要術」(西暦580年)を元にした醤油の作り方です。

1、古式製法で仕込んだ大豆を、ザルで別に取り出します。

取り出した大豆に、炒り割小麦(炒って引き割った小麦)を混ぜて、麹菌をかけて室(むろ)で3日間ねかせます。

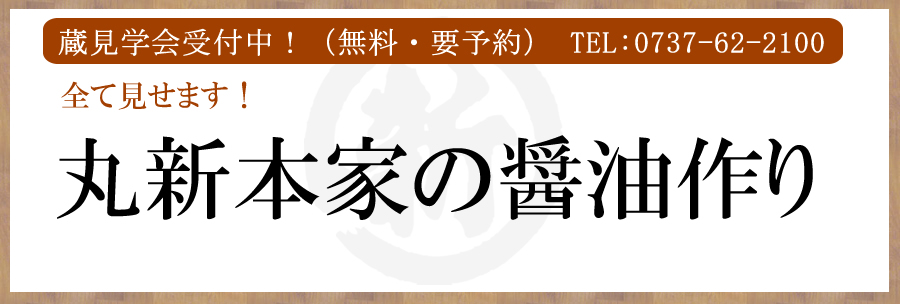

2、大豆を煮込んだ茹で汁に、五島灘の塩を混ぜて仕込み水を作ります。

その仕込み水を麹と合わせて、杉樽に仕込みます。この状態を「もろみ」といいます。

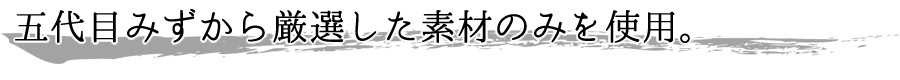

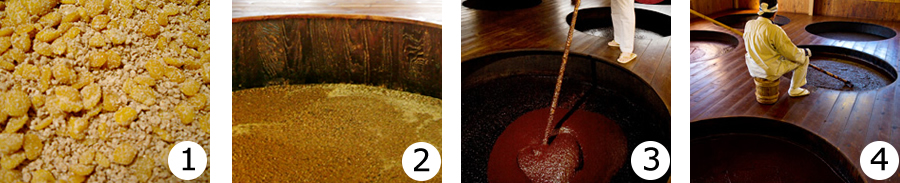

3、もろみを櫂入れ(かいいれ)し、酸素を樽の中に送り、もろみを天地返しして、発酵がうまく進むようにしながら、熟成させていきます。

4、この櫂入れ作業を約2年間、およそ1年半行い、じっくりと熟成させます。

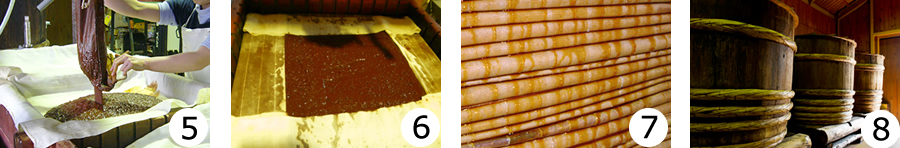

5、熟成させたもろみを搾ります。

木枠に布を広げ、少しずつもろみを流し入れ、布を折りたたみ、また大きな布を広げ、折りたたみ…

この作業を続けて、何層にも重ねていく作業を、全て手作業で行います。

6、こうして積み上げた重みで、自然に布の目から醤油がしみだしてくるのを待ちます。

(ちなみにこの染み出した醤油が生搾り醤油です)

丸一日、自然にしみだすのを待ち、その後厚板を落とし、圧をかけずに半日〜1日待ちます。

7、その後圧を徐々にかけていき、3日〜4日待ちます。

無理やり搾らず、自然にまかせてじっくり時間をかけて搾る事により、エグミのない醤油ができるのです。

8、そうやって搾った生揚げの醤油(生醤油)を、桶に入れ、約1ヶ月程オリがおりるのを自然に待ちます。

9、オリがおりたあと、オリのない上部の醤油だけを取り出して火入れします。

この時、菌を殺すと同時に、火入れ香(ひいれが)という、醤油らしい香ばしい香りがたちます。

火入れした醤油は約2週間程すましタンクに入れて冷やします。

その後、半自動で機会にビンを置いて充填し、フタをします。

手作業でビンを拭き、ラベルを貼り、箱に入れて完成!

長い時間と人の手による手間暇をかけ、みなさまにお届けいたします。

醤油を搾ったあとの搾りかすは、リサイクルされます。

当社の醤油は添加物を一切加えておらず、最後まで搾りきっていないため、

かすに塩分や大豆の栄養がふんだんに残っています。

この搾りかすは、当社の近くの家畜や鶏を飼っている方の所で、飼料として重宝されています。

【醤油の製造工程動画】

実際に見てみらえますので、是非、お越しください。

見学は自由にして頂けますが、ご案内をご希望の方、醤油のもろみの櫂入れ体験やわくわく醤油づくり体験をご希望の方は、ご予約下さい。

ご予約の電話番号:0737-62-2100

メールアドレス: kuyou@yuasasyouyu.co.jp